この記事では、2023年7月にリリースされたLabVIEW 2023 Q3で追加された新機能を解説しています。

私のブログで特定のバージョンの機能紹介を行うことは今までなかったのですが、この2023 Q3はかなり機能が追加されていることにもかかわらず使用感について説明した資料は見たことがなかったのでこの記事を書いてみました。

特に個人的に目玉機能と思っているのは、一番最初に紹介するズーム機能です。

なお、似た名前の「LabVIEW 2023 Q1」というものがありますが、今回の記事で紹介する機能はQ1にはなくQ3からになっているのでこの点ご注意ください。

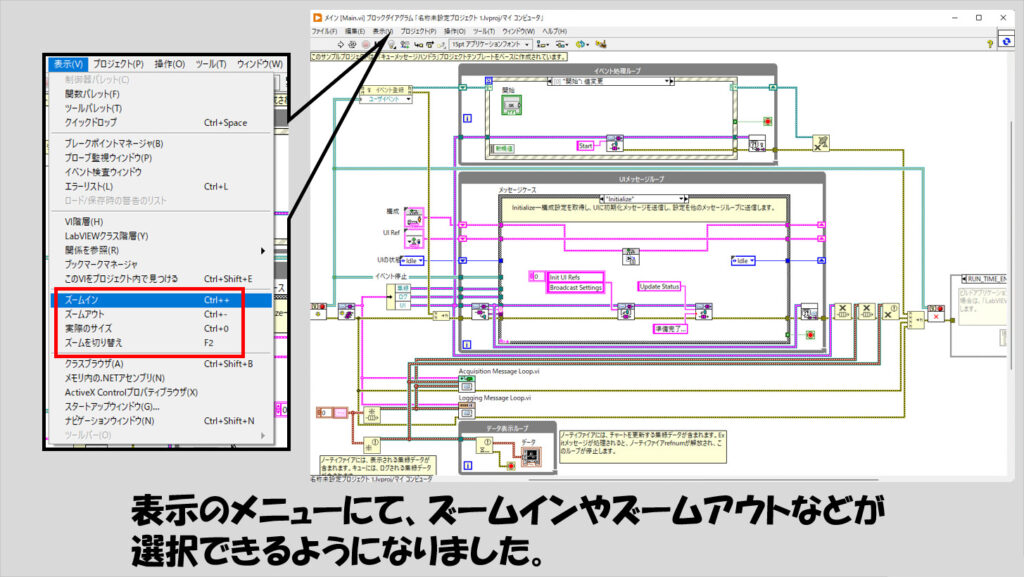

LabVIEWについにズーム機能が実装

LabVIEWはグラフィカルプログラミング言語として他のいわゆるテキスト言語とは大きく異なるプログラミング手法になっており、文字通り「グラフィカルな」絵を描いてプログラムを構築します。

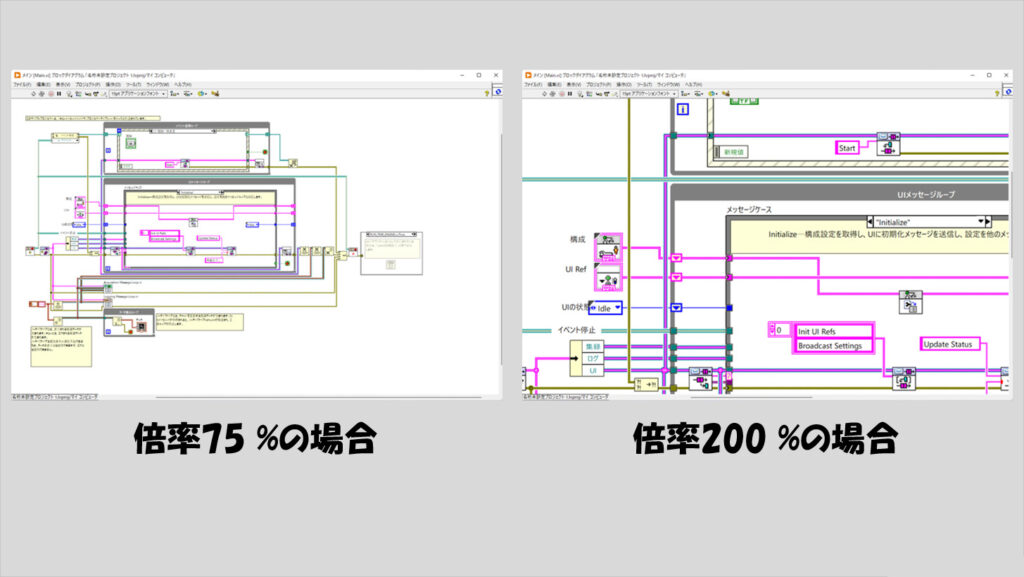

この絵を描く場所であるブロックダイアグラムは自由気ままに使うことができるのですが、その使い勝手に制限をかけていたのが、「画面が固定のサイズでしか扱えなかった」点にあると思います。

しかし!LabVIEW 2023 Q3からついに、ブロックダイアグラムで画面の拡大縮小、いわゆるズームに対応するようになりました。

LabVIEW初心者の方にとってはあまり感動は薄いかもしれないですが、私含め、そこそこLabVIEWを使っている歴のあるユーザーにとって、これは待望の機能だったことと思います。

ズーム倍率も25%から250%まで選ぶことができ、Ctrlとマウスホイールで操作できる他、元のサイズに戻すのもCtrl + 0(ゼロ)で行えるなど、使い勝手はなかなかいい感じです。

見やすさの都合上、ブロックダイアグラムは必要以上に広く書かず、コンパクトにまとめられるに越したことはないですが、それでも便利な場面は多くありそうです。

これだけでも、これまでのLabVIEWとは異なる大きな変化、なのですが、ズームの機能だけが追加されたわけではないので、その他の機能についても、ヘルプの記述にあるいくつかについて紹介していこうと思います。

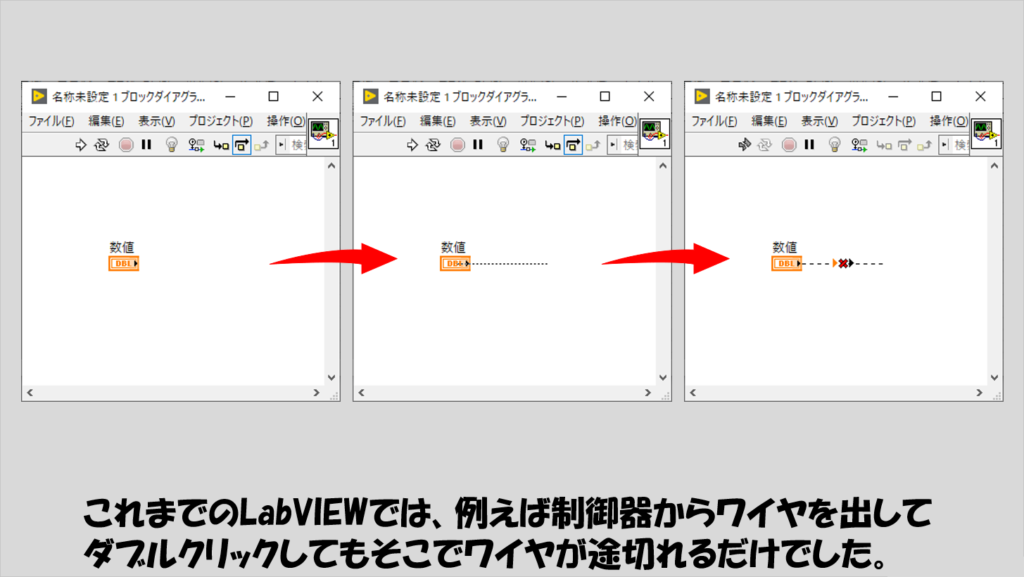

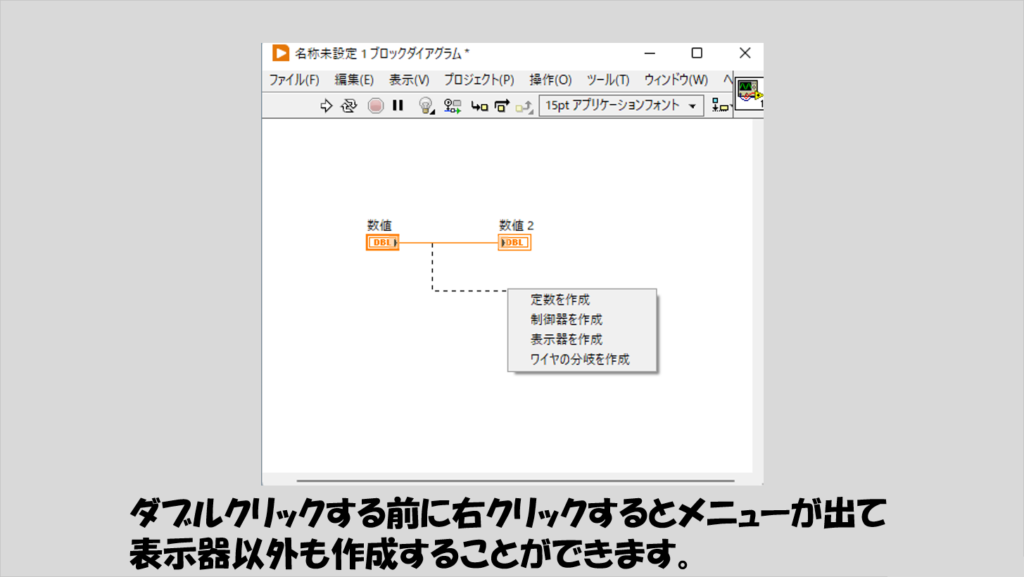

ダブルクリックして自動で表示器などを生成する

これまでのLabVIEWでは、例えば制御器からワイヤを伸ばして、何もないところでダブルクリックすることでそのワイヤを途切れさせることしかできませんでした。

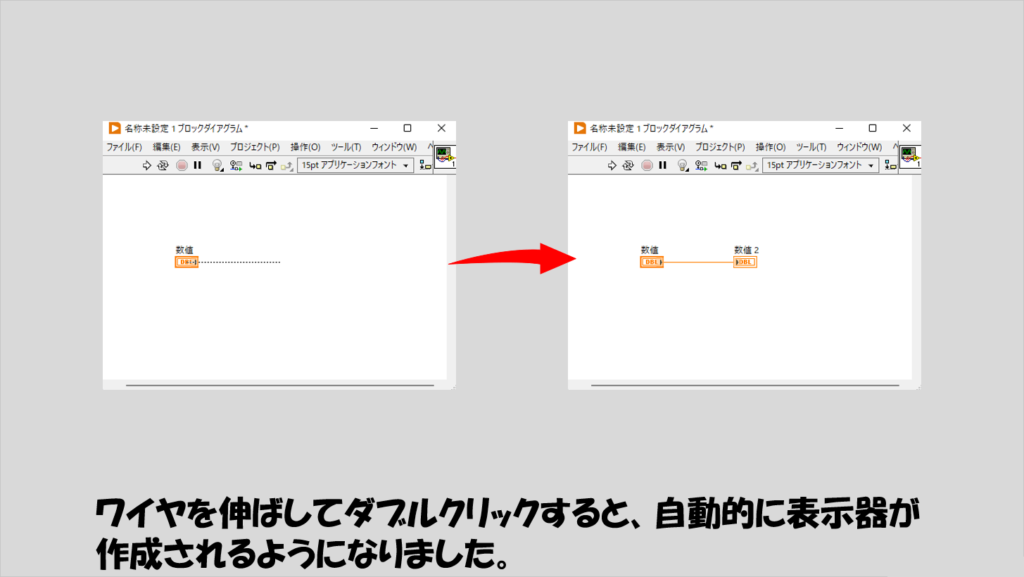

しかし、LabVIEW 2023 Q3では、そのワイヤに適した表示器を自動生成してくれるようになりました。

じゃあ今までのように、途中でワイヤを途切れさせることはできないのか?というとそうではなく、右クリックをすることで途切れさせることができるようになっています。

デバッグ目的で値を表示させておきたいという場合に素早く表示器が出せるのは、これはこれで便利な機能ですね。

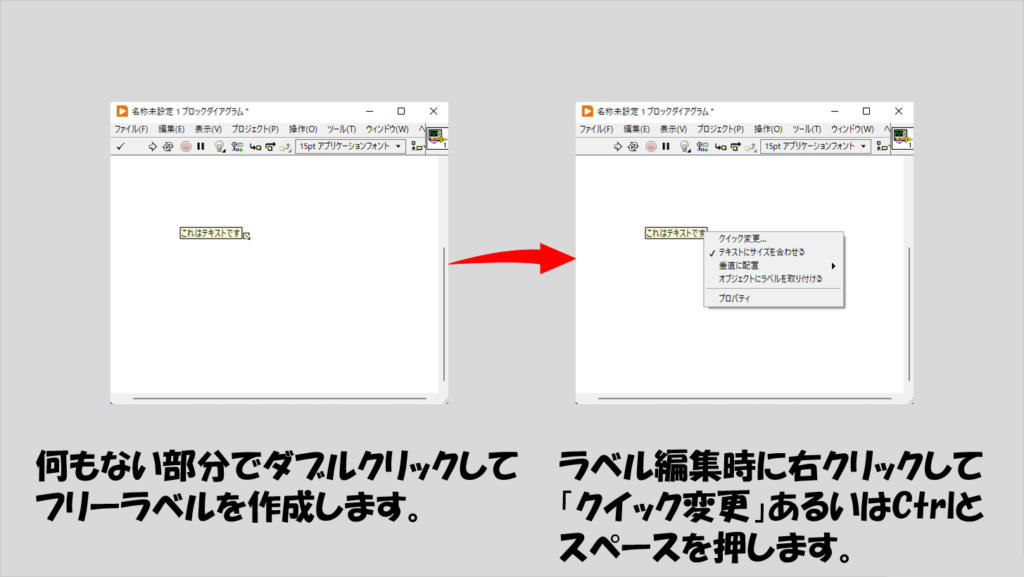

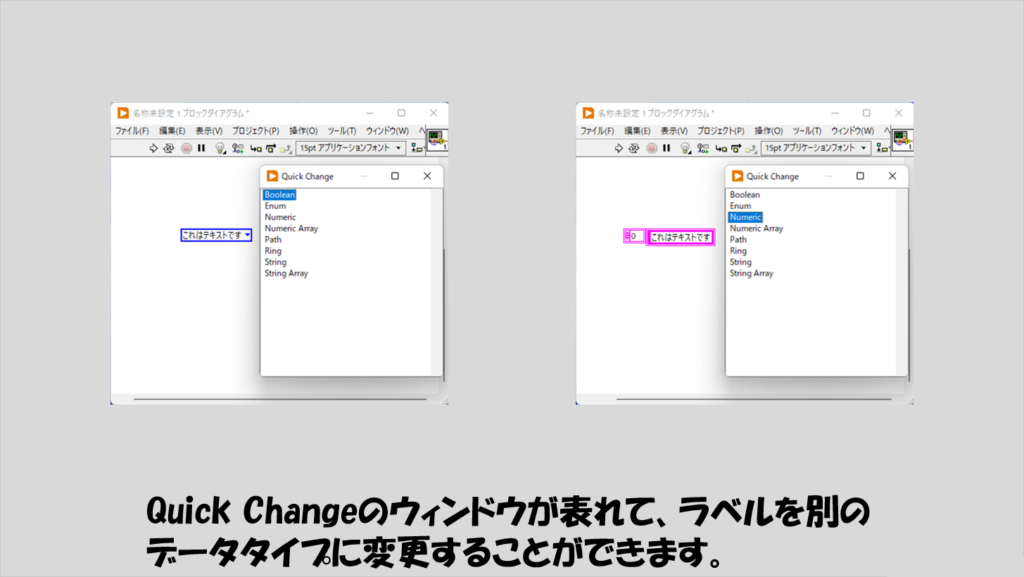

クイック変更リストでデータタイプを変更する

グロックダイアグラム上で何もないところをダブルクリックすると、テキスト言語でいうコメントアウトのような、ラベルを付けることができていました。

LabVIEW 2023 Q3では、このラベルの編集中に右クリックしてクイック変更を選ぶことで、このラベルをLabVIEWの他のデータタイプに置き換えることができます。

文字列の配列にしたり列挙体を作ったり、作成にワンクッション必要なデータタイプに対しては、通常のやり方で作るよりも多少は早くなっているかなと思います。

(ただし2023年8月現在この機能は選んだデータタイプ通りに変換できていません。たぶん意図したとおりの動作ではないようなので・・・今後の改善に期待です)

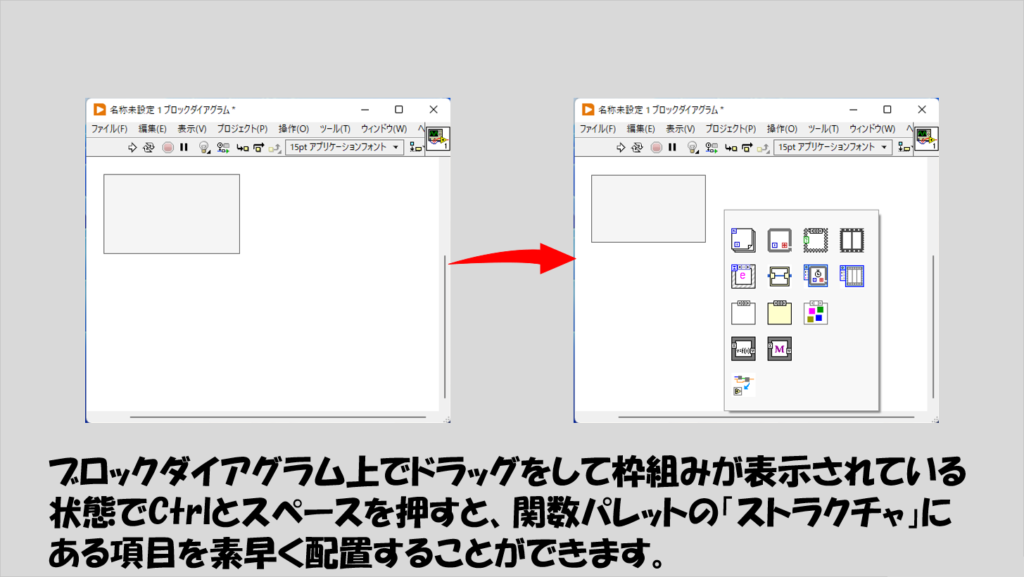

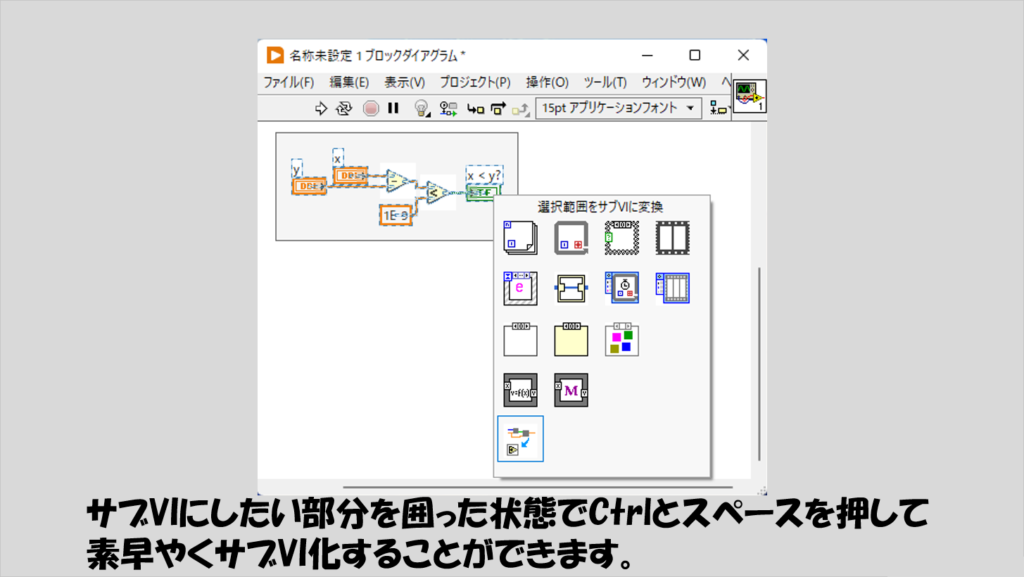

クイック変更パレットで素早くループを生成

関数パレットを出さずとも、「ストラクチャ」の項目であるWhileループなどを出せるようになりました。

やり方は簡単で、何もないところをドラッグして、この状態でCtrl + スペースを押すだけです。

いわゆるクイックドロップを出すのと同じ感覚で、ストラクチャの項目や、囲んだ部分をサブVI化する機能を瞬時に使うことができます。

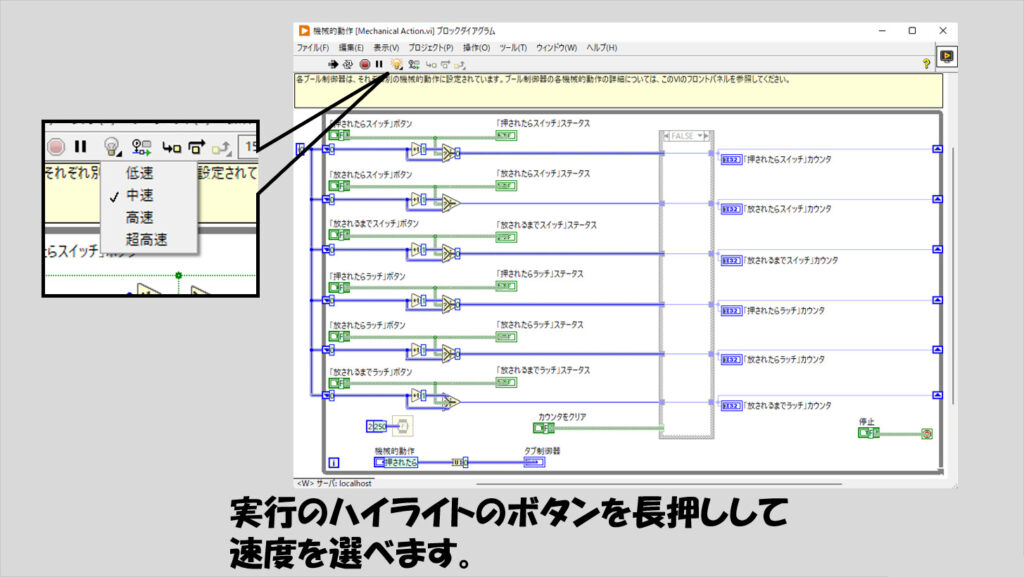

実行のハイライトの設定変更

実行のハイライトと言えば、グラフィカル言語らしいLabVIEW特有のデバッグ方法で、データの流れを可視化しながらデバッグできる便利機能です。

ただ、実行のハイライトは結構のんびりしていたので、プログラムによってはそれなりに時間がかかってしまうのが難点だったのですが、LabVIEW 2023 Q3では実行のハイライトの速度設定機能が追加されました。

これまでの速度は「中速」扱いになっているようで、これよりも遅い「低速」以外に、「高速」、「超高速」の合計4種があります。

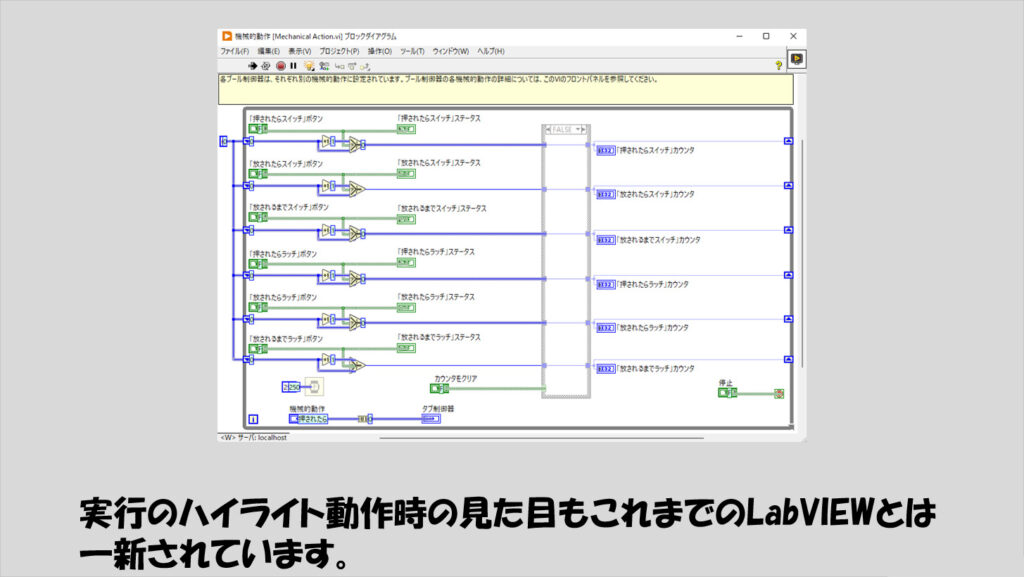

今までは、データの流れが球で表されていたのが、ワイヤの太さが変わるアニメーションになっています。

実際の動作はぜひ実際のソフトウェアを触って確かめてみてください。

本記事では、LabVIEW 2023 Q3にて追加された新機能について紹介しました。

変更点の資料に記載があるのを見る限り、「NIディスカッションフォーラムメンバー」からの提案でこういった機能の追加、改善がされているようです。

ズームについては恐らく昔から多くのユーザーからの要望があったのではないかなと思いますが、ようやく、という感じですね。

どのバージョンのLabVIEWを使用しようか、迷われている方の参考になればうれしいです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント