この記事では、Raspberry PiをLabVIEWから制御するのに必要な手順をまとめています。

Raspberry Piの制御は、LabVIEWで専用のツールキットが出ており、無償版LabVIEWであるCommunity Editionに標準でついてきます。

テキスト言語でなくても手軽にRaspberry Piを制御できるようになるためには良い環境なのですが、推奨(と思われる)手順ではなぜかLabVIEWからRaspberry piにアクセスできないことがあったため、少し変わった方法で最初のアクセスまでの環境を整えた際の手順をまとめてみました。

なお、YouTubeのチャンネルでそのうち動画での説明も公開予定です。

そう遠くない先に公開するつもりなので、よかったらチャンネル登録して待ってもらえればと思います。

追記2025/10/05

Raspberry Pi用の動画シリーズを公開しました。

実際の操作画面の様子を動画で確認される場合には参考にしてもらえると思います。

追記終わり

YouTube動画では今のところRaspberry PiではなくArduinoのLabVIEWでの制御例を公開しています。

Raspberry PiをLabVIEWから制御する

Raspberry Piは、電子工作の学習にうってつけな教材にもなりますし、Linux OSが載ったパソコンとして使うことも、サーバー構築やIoT機器制御などにも使える便利なシングルボードコンピュータです。

これをLabVIEWから制御することもでき、Hobbyist Toolkitというツールキットを使用することになるのですが、このツールキットは無償版のLabVIEWであるLabVIEW Community Editionをインストールすると標準でついてきます。

Community Editionは商用あるいは学術用途では使用できませんが、ホビー用途での使用は可能なので、Raspberry Piで使うにはうってつけです。

Community Edition以外のエディションとインストールの方法自体が違うということはないのですが、インストーラ自体はCommunity Edition専用で存在するので、「LabVIEW Community Edition ダウンロード」などと検索してインストーラをダウンロードしてください。

昔のバージョンの記事ですが、インストールの手順を以下で紹介しています。

まずはこれをインストールしてRaspberry Pi制御の準備を整えます。

Raspberry Pi側の準備

一方、Raspberry Pi側の準備ですが、Raspberry Pi Imagerを使って、Raspberry Piに挿すmicro SDカードに対するイメージを作成できます。

私が使ったImagerは以下のサイトからダウンロードしました。

基本的に、ダウンロードしたインストーラでインストールを進めるだけです。

途中、対象とするRaspberry Piの種類やOSを指定する部分がありますが、今回私はRaspberry Pi 4Bを使用したのでこれを選択しました。

OSイメージのビット数は、LabVIEW Community Editionのビット数32ビットと合わせるのが無難です。

Legacyと書かれたものとそうでないものがありましたが、古いものが安定バージョンかと思いLegacyを選択しました。

また、Raspberry PiはOSをmicro SDカードに書き込むので、このImagerを使ってどのmicro SDカードにOSイメージを書き込むかを選択します。(PCにmicro SDカードを挿入するか、USBタイプのカードリーダーなどを使用することになります)

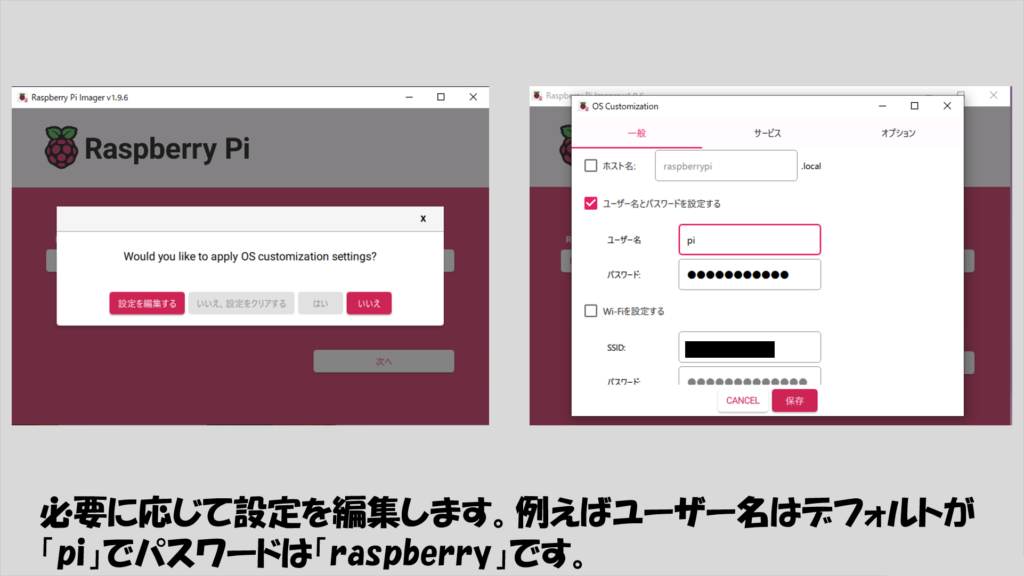

この後の、設定画面は好みの設定を行えばいいのですが、Wi-Fiの設定や、SSHの有効化をしておくと便利です。(SSH設定の画面は「サービス」にあります。あとからでも設定はできますが、必須設定なので忘れずにしておきます)

また、後の説明画面ではRaspberry Piへユーザー名とパスワードを使用してアクセスすることになりますが、ここではデフォルトのユーザー名「pi」とデフォルトのパスワード「raspberry」を使用します。

micro SDカードに無事OSイメージを書き込めたらこれをRaspberry Pi本体に挿して準備は完了です。

推奨ソフトウェアインストール方法

では早速、推奨(と思われる)ソフトウェアインストールの方法に移っていきます。

これは、Raspberry piに、LabVIEWで制御する用に必要なソフトウェアをインストールさせる手順で、LabVIEW用にコンフィグ画面が用意されています。

過去の色々な記事を見た限り、本来はこの方法でソフトウェアをインストールすることができ、準備が完了するようなのでまずはこちらを紹介しますが、もしこちらの方法でうまくいかない場合には次の章の内容を確認してみてください。

なお以下ではLabVIEW 2025 Q3バージョンのCommunity Editionの画面で紹介していますが、これ以外のバージョンでも基本的に同じ操作になるはずです。

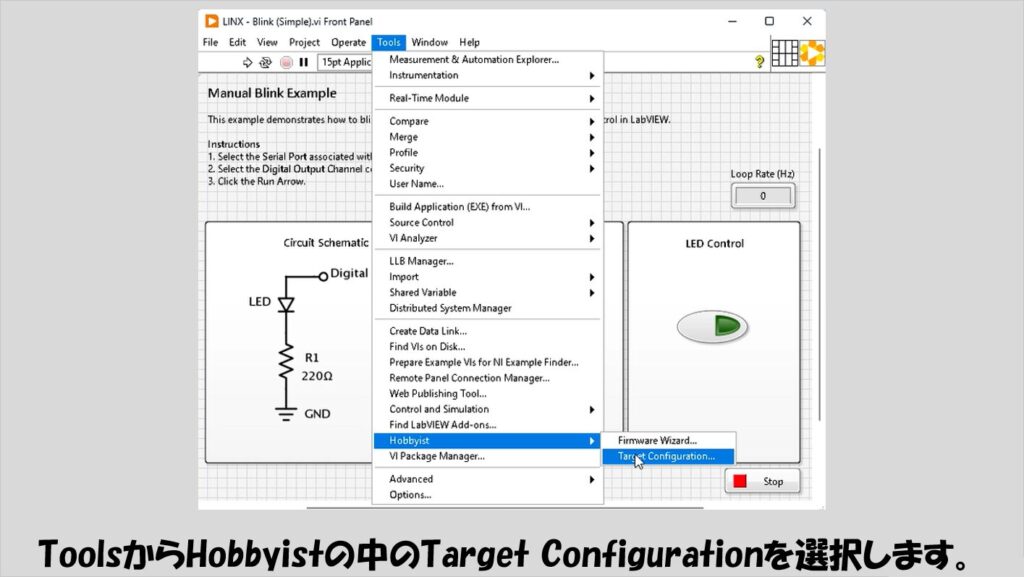

まずは、ツールメニューからHobbyistを選び、Target Configurationを選択します。

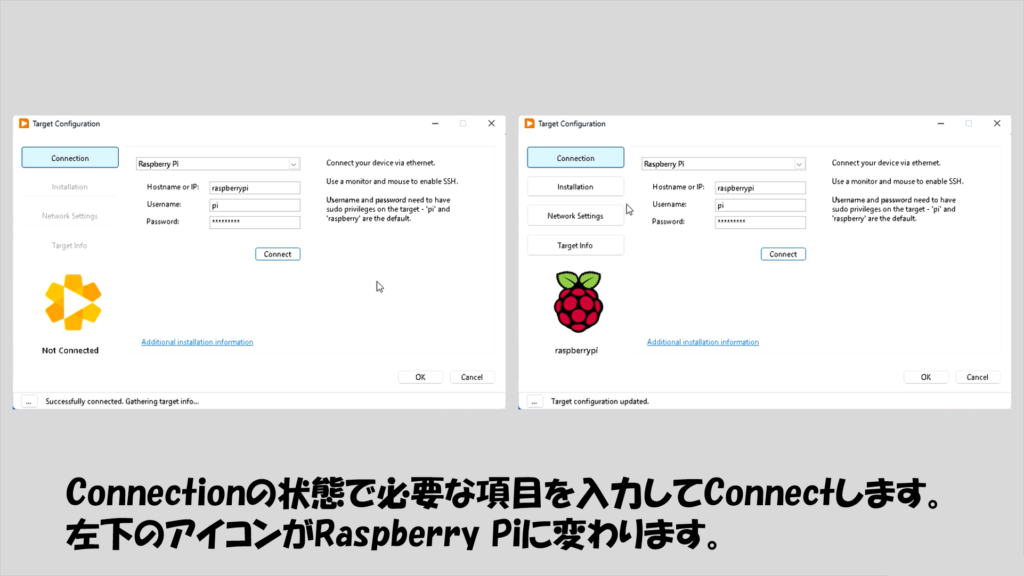

表示される画面でまずはConnectionの状態で接続する対象のRaspberry Piのの情報である、HostnameかIPアドレス、ユーザー名、パスワードを入力します。

下記の図だとHostnameはraspberrypiとしていますが、別にIPアドレスでも構いません。

接続を終えると、左下のアイコンがRaspberry Piのアイコンに変わるかと思います。

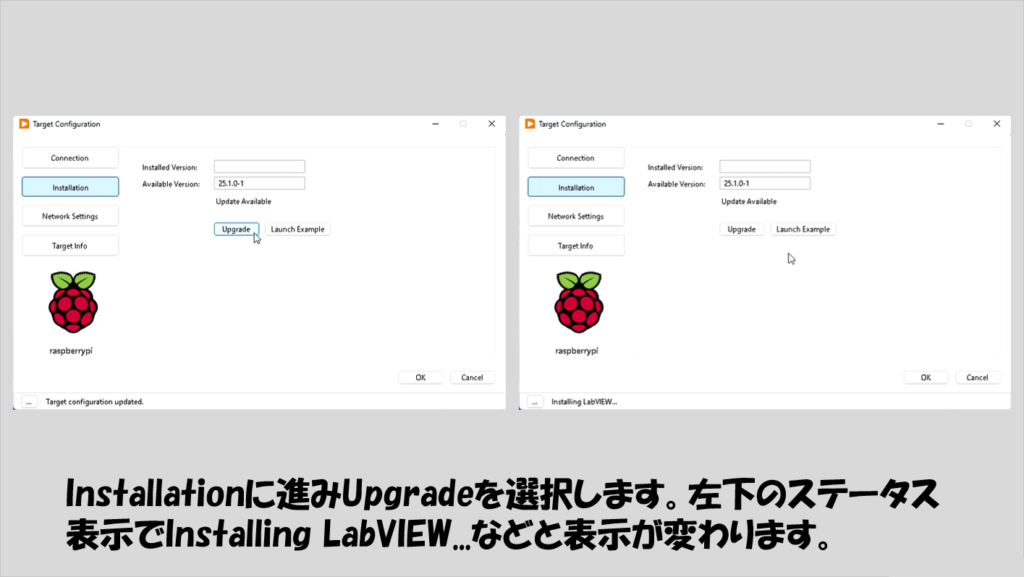

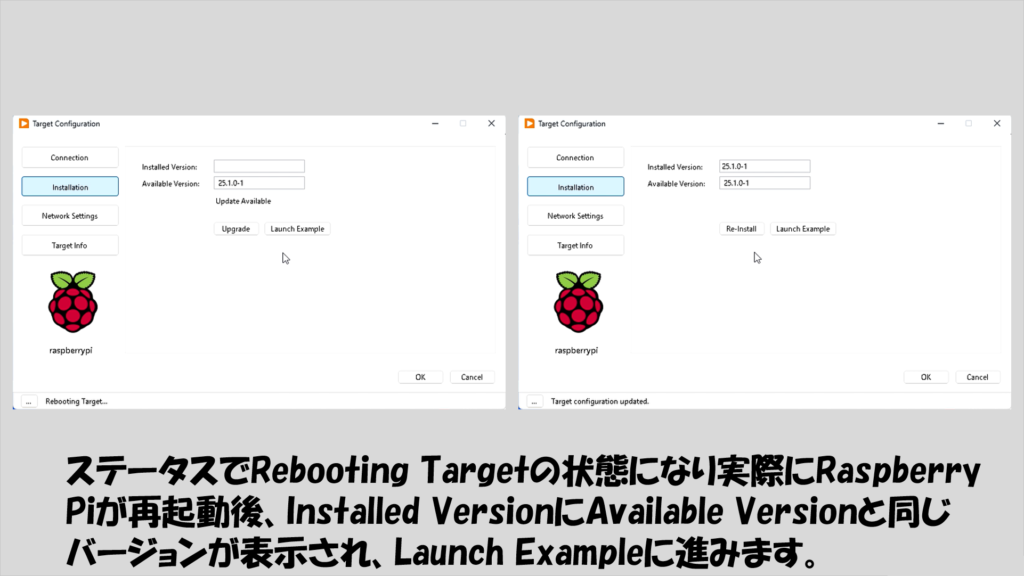

次にInstallationのカテゴリに進んで、Updateを選択して対象のRaspberry Piに必要なソフトウェアのインストールを行います。

インストールが進んでいるかどうかはウィンドウ左下のステータス表示で「Installing LabVIEW」などと表示される様子から確認できます。

インストールを終えたら、Launch Exampleを押してサンプルを開きます。

なお、以下の図ではInstalled VersionのところにAvailable Versionと同じバージョン名が表記されていますが、これが表記されるタイミングが微妙で、どうやらLaunch ExampleをクリックしてはじめてInstalled Versionが表示されることがあるようです。

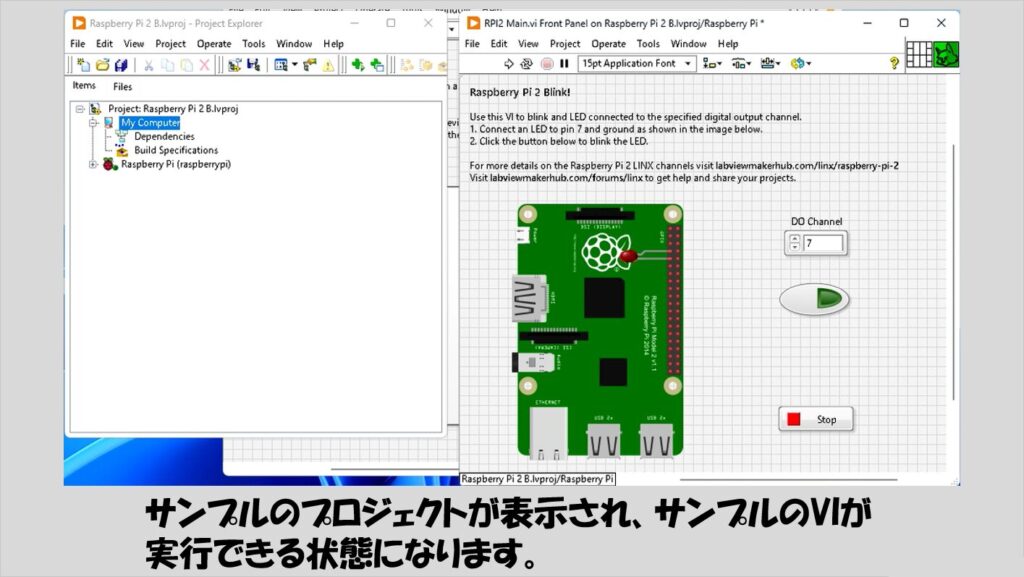

サンプルとしては、サンプルプロジェクトとサンプルviが開きます。

Raspberry PiはMy Computerとは異なるターゲット(OS)扱いなので、プロジェクトからviをデプロイする必要があるために、vi単体では動作させずLabVIEWプロジェクトを用意することになります。

この状態でviを実行するとデプロイが始まります。

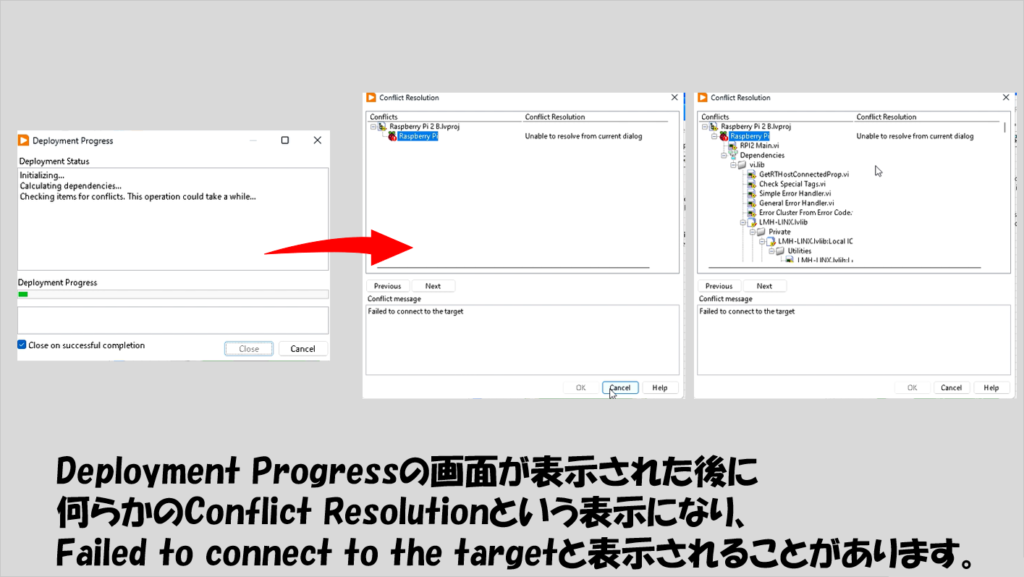

でこのデプロイが無事成功したらめでたしめでたし、なのですが、私はなぜかうまくいきませんでした。

以下の図で示したような、Conflict Resolutionの画面が表示され、Failed to connect to the targetとなってしまい、上記の手順では何度やってもサンプルのviを動作させることができませんでした。

コンフィグの画面では接続できていたと思われるのになぜLabVIEWプロジェクトからは失敗するのかは不明です。

なお、サンプルのLabVIEWプロジェクトのみならず、新規で作成したプロジェクトからも接続に失敗しました。

同じ問題を抱えてしまう方もいるかなと思うので、以降では私が成功した「別の方法」の手順を紹介します。

推奨方法で接続ができない場合

これまで紹介した方法は、LabVIEW側に専用で用意されたコンフィグ画面から操作をすることで必要なソフトウェアをインストールする方法でした。

ところが、私はこの方法でやってもLabVIEWプロジェクトからRaspberry piターゲットにアクセスしようとしてもConflictの表示になるばかりでアクセスできませんでした。

調べたところ、全く別の方法でソフトウェアをインストールする方法があり、そちらを完了させたところLabVIEWプロジェクトからアクセス、サンプルのプログラムが動かせるようになったので、そちらの手順を以下紹介します。

なお、この方法で紹介されている各コマンドの意味を把握しながら操作したわけではないので、「なぜこの操作をしたの?」というご質問には答えられませんのでご了承ください。

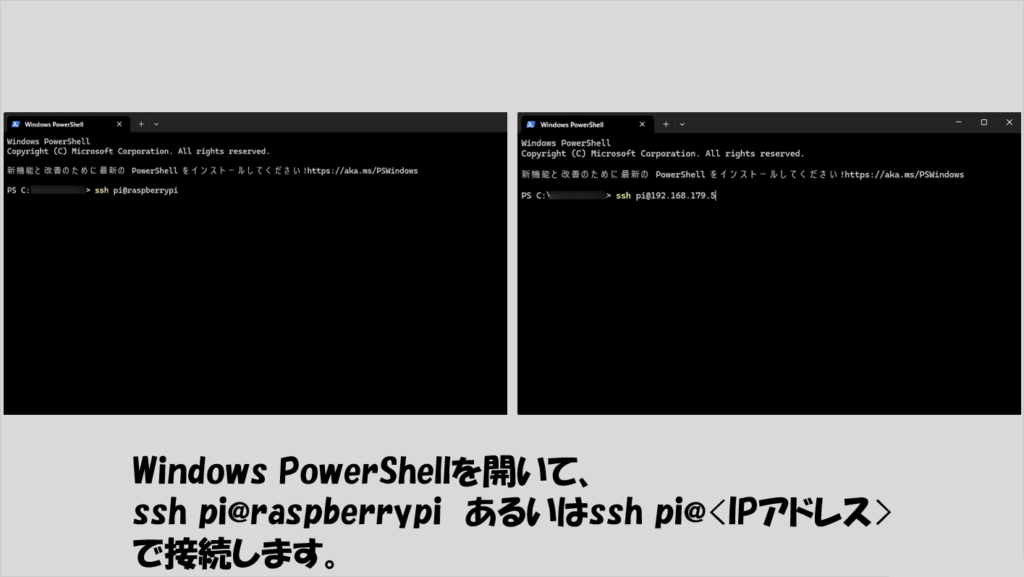

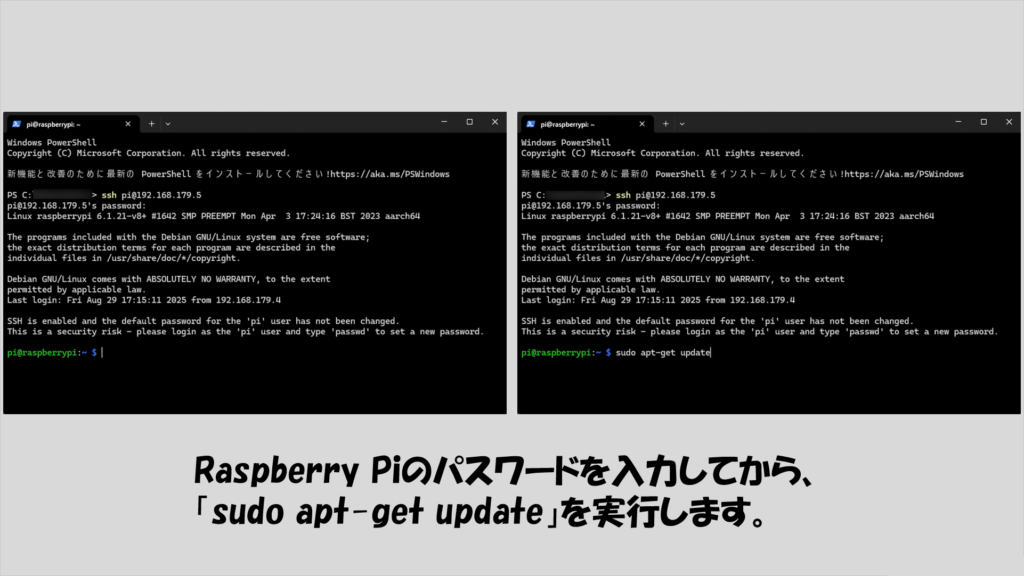

まずは大前提として、Windows Powershellを開きます。

ここで、sshでターゲットにアクセスします。(sshでアクセスできる手段さえあればいいのでPowershellである必要はないと思いますが)

sshでアクセスする場合、

ssh pi@raspberrypi

のような「ユーザ名@ホスト名」の形式にするか

ssh pi@<IP アドレス>

の形式のいずれかを使用します。

アクセスしたらRaspberry Piのパスワードを入力し、その後に

sudo apt-get update

を実行します。

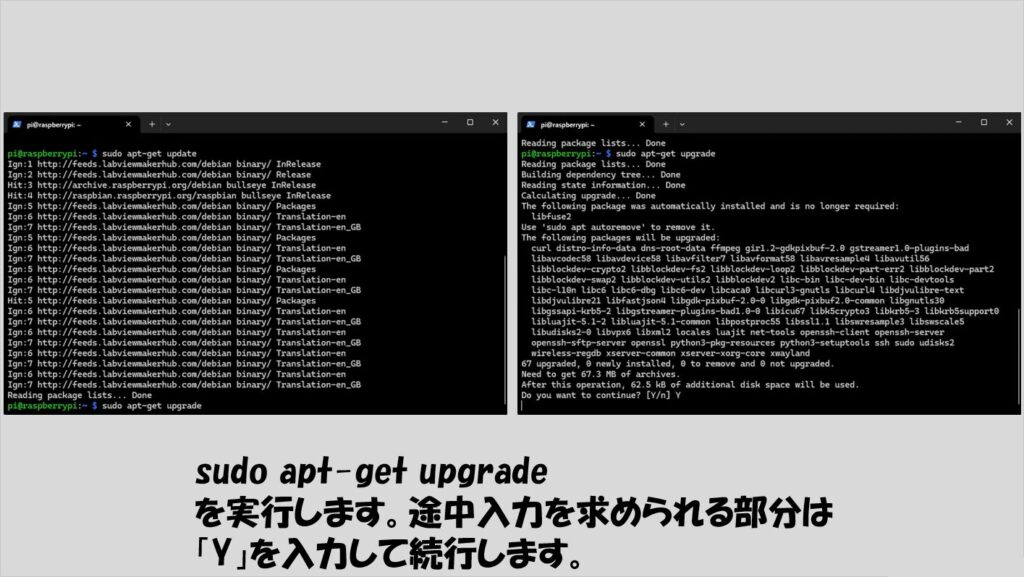

その後

sudo apt-get upgrade

を実行します。

途中、確認を求められる場合には「Y」を入力して続行します。

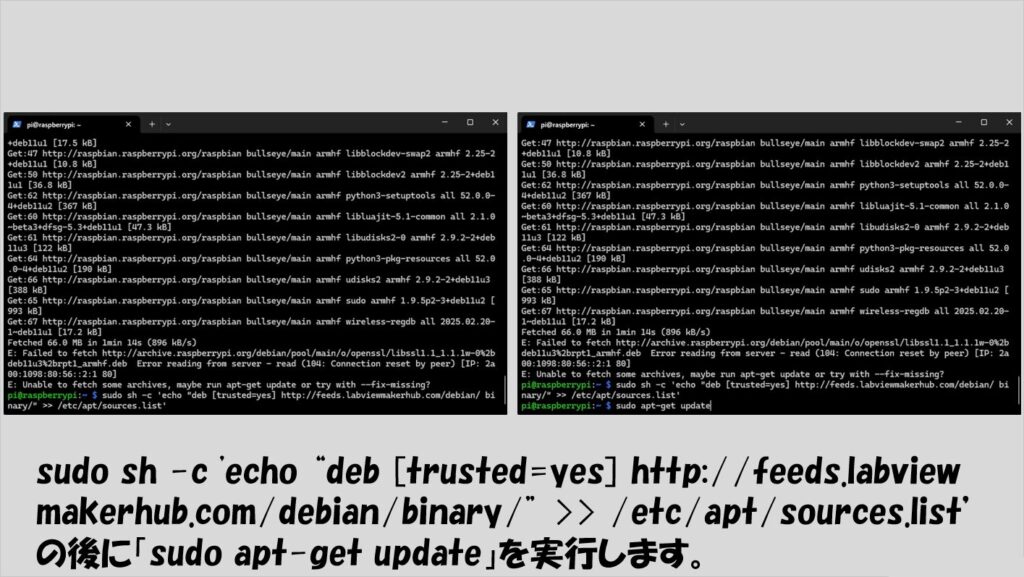

次に、長いのですが

sudo sh -c 'echo “deb [trusted=yes] http://feeds.labview makerhub.com/debian/binary/” >> /etc/apt/sources.list’

と入力します。

この後、

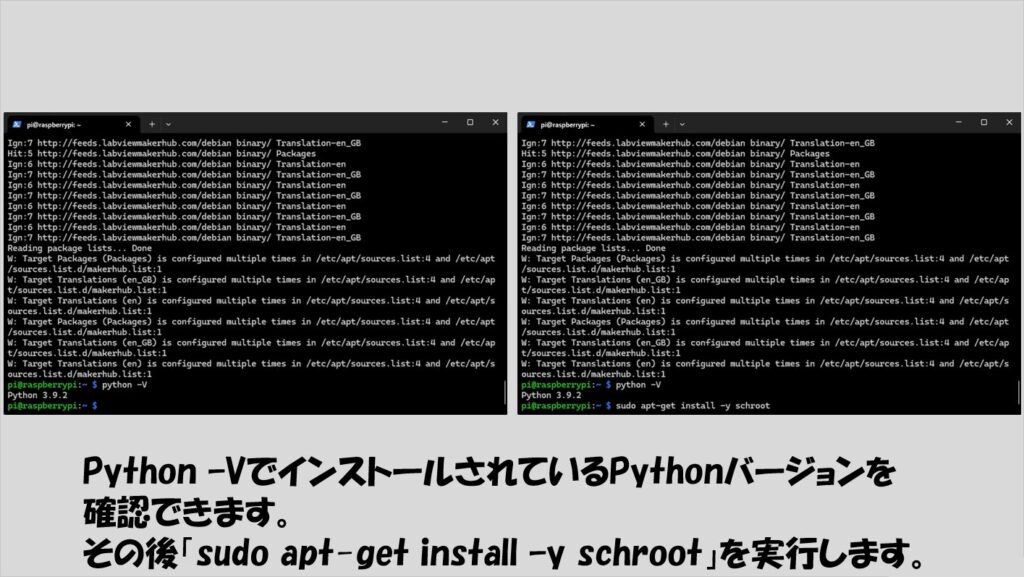

Python -V

でインストールされているPythonのバージョンを確認しています(がこれは別に必須作業ではないと思います)。

その後に

sudo apt-get install –y schroot

を実行します。

次に

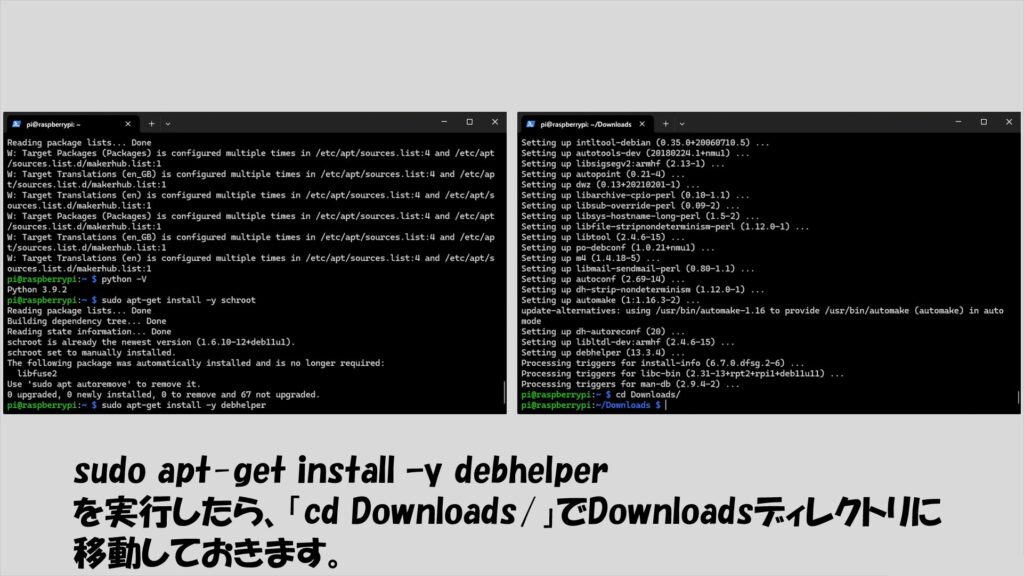

sudo apt-get install –y debhelper

を実行し、これが終わったら

cd Downloads/

でDownloadsディレクトリに移っておきます。

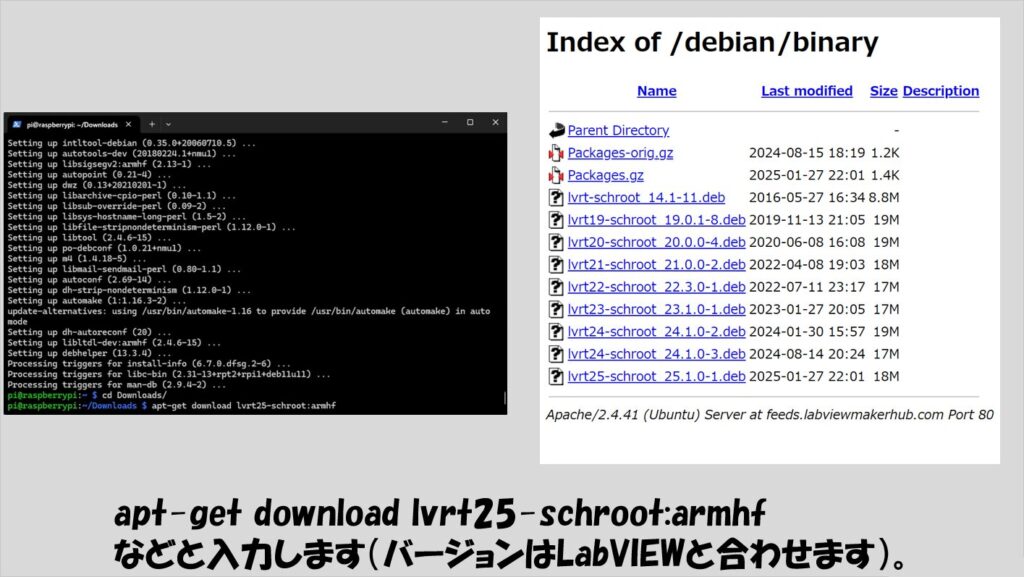

ここで、

apt-get download lvrt25-schroot:armhf

などと入力してダウンロードを行います。

lvrt25などとなっているのはバージョンがあるようで、使用するLabVIEWのバージョンと合わせるのが良いようです。

25以外では以下の図に示したものを参考にしてください。

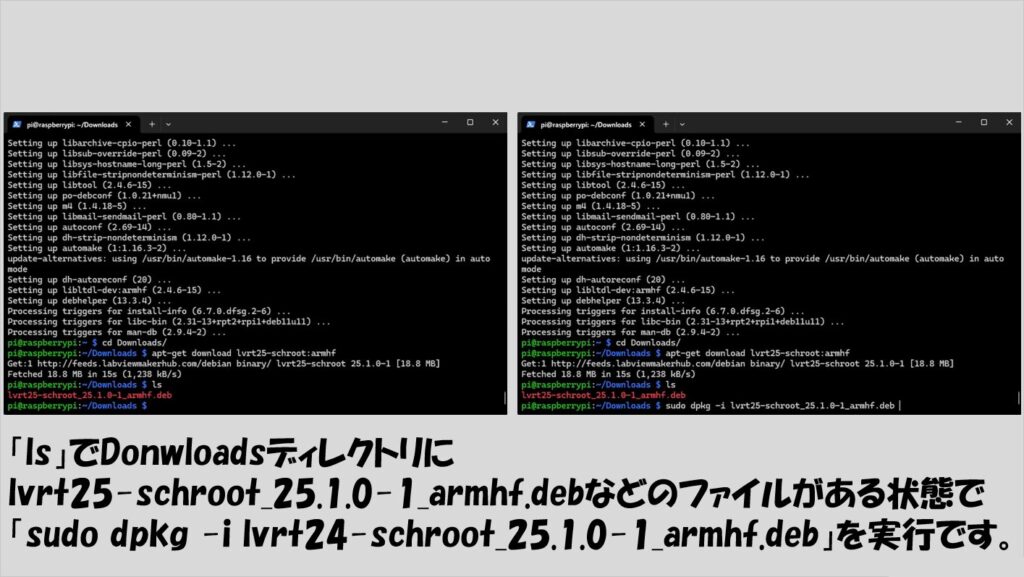

無事ダウンロードが成功したか確認するために

ls

コマンドでlvrt25-schroot_25.1.0-1_armhf.debなどの項目があるかを確認後、

sudo dpkg -i lvrt24-schroot_25.1.0-1_armhf.deb

を実行します(25以外のバージョンをダウンロードした場合にはそのバージョンの.debに合わせます)。

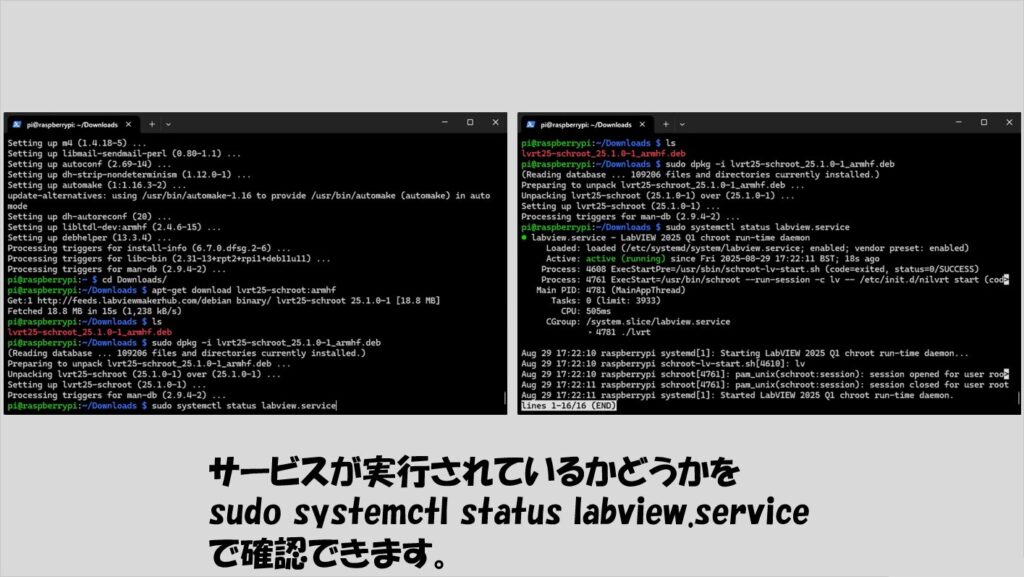

これで準備は終了ですが、

sudo systemctl status labview.service

を実行することでサービスが動作しているか確認できるようです(もしサービスが動作していなかったらどのような表示になるのかはわかりませんが、私の場合以下の表示となりその後無事LabVIEWからRaspberry Piにアクセスできたので、似たような画面になればいいと思います)。

まずはLチカ

推奨方法、コマンドプロンプトから行う方法、どちらかの方法でソフトウェアのインストールを終えたら、LabVIEWプロジェクトからRaspberry piにアクセスし、サンプルプログラムを動かしてみます。

推奨方法でうまくいった場合には既にサンプルのLabVIEWプロジェクトを開いている状態だと思いますが、コマンドプロンプトからインストールした場合には、まずは自力でサンプルのLabVIEWプロジェクトを開きます。

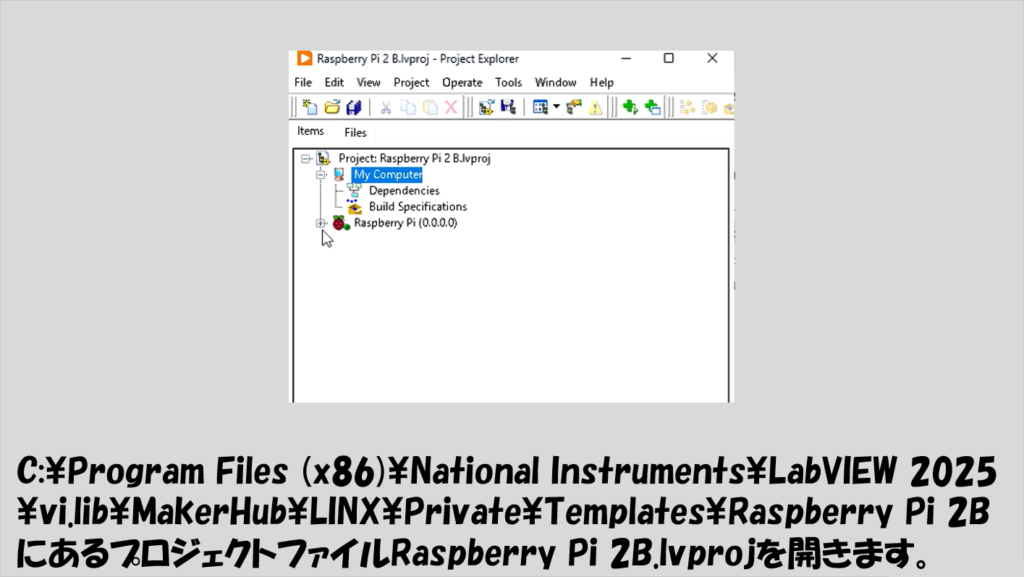

これはLabVIEW 2025を使用している場合には

C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2025\vi.lib\MakerHub\LINX\Private\Templates\Raspberry Pi 2B

というパスにあるのでこれを選択します。

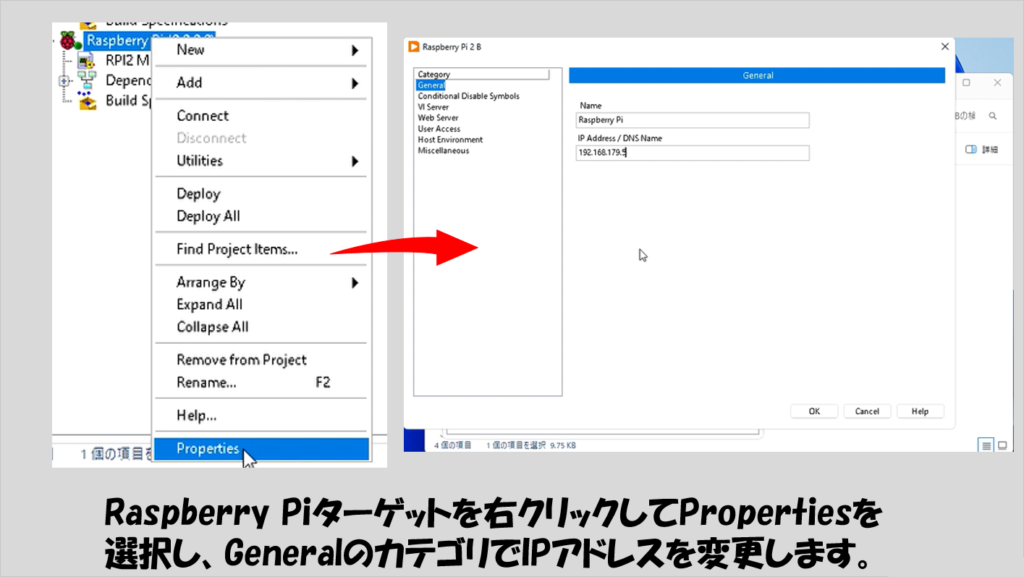

次にRaspberry piのターゲットを右クリックして、プロパティを選択し、IPアドレスを変更していきます。

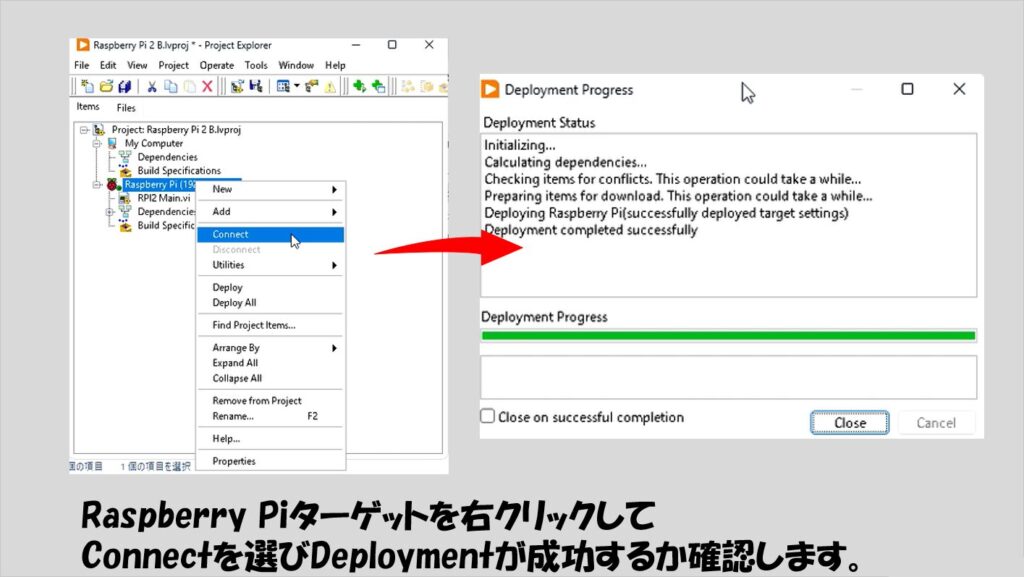

この状態で、Raspberry piのターゲットを右クリックして、接続を選択し、正しく接続できるかを確認します。

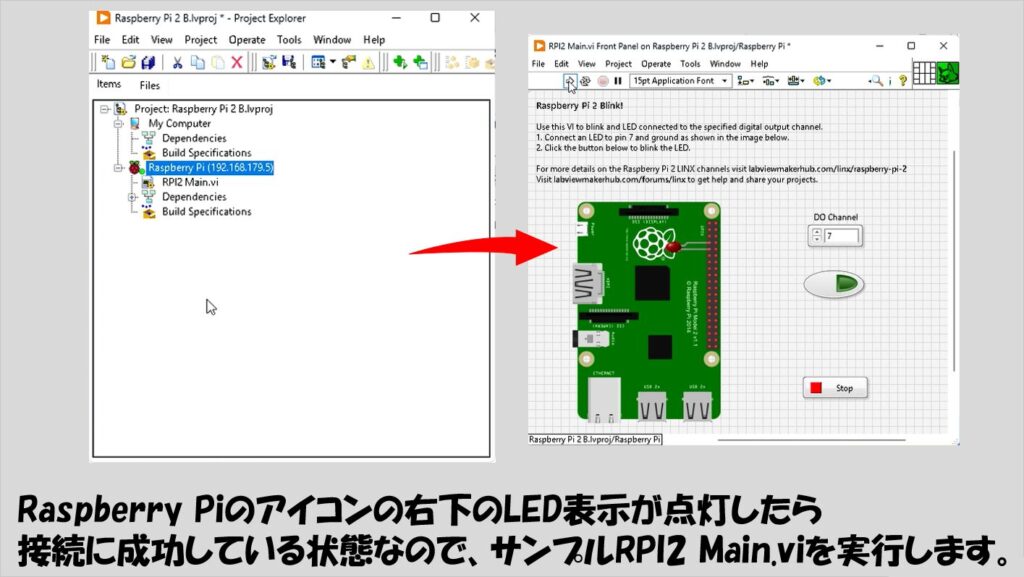

接続できたら、LabVIEWプロジェクトにあるRaspberry Pi 2 b.lvprojのサンプルを実行します。

これはフロントパネルに書いてある通り、LEDを接続した場合にLEDの点灯、消灯を制御できるいわゆるLチカのプログラムになっています。

これが動作すれば、もうあとは他のプログラムでもRaspberry piを制御できる準備が整ったと言えます。

サンプルのLabVIEWプロジェクトではRaspberry PiターゲットのIPアドレスが「0.0.0.0」となっているため、自分が使用しているRaspberry Piのアドレスを入力します。

この状態で、Raspberry Piターゲットを右クリックして、接続(Connect)」を選択して、ターゲットへの接続を開始します。

うまくいけば、Raspberry Piターゲットの右下のLEDが緑色で点灯するので、この状態であればサンプルプログラムであるRPI2 Main.viを動かせると思います。

フロントパネルに書かれたピン(GPIOピンの番号でいうと4)を使用して実際にLEDを接続し、フロントパネル上のブールボタンを押してLEDの点灯、消灯を制御できれば無事Lチカが確認できたことになります。

本記事ではRaspberry piへLabVIEWから接続するまでのソフトウェアの準備の方法を紹介しました。

推奨方法でうまくいくとは限らず、私のように何時間もかけてようやく別の方法を見つけて接続できるようになった、という問題が起こることもあるようです。

ですが、そんな無駄な時間を過ごさずに今回の記事で紹介している内容が他の方の時間を短縮できればと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント