この記事では、LabVIEW 2025 Q3のバージョンから使えるようになった、LabVIEWのAIアドバイザであるNigelについて紹介しています。

まだ出たばかりの機能で今後拡張されていくようなメッセージもありますが、まずは現時点(2025年7月)の時点でどのようなものか、試してみました。

なお、実際の操作画面の様子もあわせて確認したい、という方には、YouTubeの動画も作成しています。

よければこちらも確認してみてください。

LabVIEWのAIアドバイザ、Nigel

LabVIEW 2025 Q3のバージョンで、AIアドバイザの機能としてNigelが追加されました。

世の中には既に色々な場面でAIサービスが使えていることを考えると当然の流れかなと思います。

これでどんなことができるのか、についてはNI社のHPに記載がありました。

個人的に気になった特徴をまとめます。

- ・Nigelはテストアプリケーションに特化して最適化されていて、プログラミングや自動化の概念に対しての質問に答えられる

- ・LabVIEWについて必要な関数や設定、サンプルに対して答えてくれる

- ・プログラムの動作や仕組みを確認する、コードレビューが行える

- ・コード生成の機能は現在開発が進行中

これらの特徴を考えると、まさにLabVIEWに特化したAI機能として開発されていることがわかります。

とはいえ、実際の使い勝手については当然使ってみないとわからない、ということで記事後半で試した結果を紹介しています。

Nigelの注意事項

LabVIEWのヘルプページに記載がある内容としての注意事項をまとめると、以下の内容が挙げられていました。

- ・LabVIEW 2025 Q3インストール時にデフォルトでインストールされる、インストール後に機能をオフするにはWindowsのレジストリキーの変更が必要

- ・Nigel使用にはni.comのユーザーアカウントが必要で、サブスクやソフトウェアサービスプログラムへの加入、エディションとしてはプロフェッショナル版である等の条件がある

- ・VIについてNigelに尋ねる機能は1日20回までという制限あり

Nigel使用の条件とはつまり、買い切りライセンスの場合にはソフトウェアサービスプログラムに加入していないと使用できない、ということのようです。

明記はされていませんでしたが、LabVEIWのコミュニティエディションはそれ自体が無償で使え機能としてはプロフェッショナル版と同様になりますが、サービスプログラムの加入を前提としていないためか、2025年7月27日現在そもそも2025 Q3のバージョンのインストールができません。(今後できるようになるかもしれませんが・・・)

まぁこういったサービスが際限なく使用できる、とはなかなかいかないわけですね。

実際に試した様子

では実際にNigelを試した時の様子を紹介していきます。(以下で紹介している図は動画からの一部抜粋です)

まずNigel起動にあたっては、右上に専用アイコンが表示されるようになり、ここからNigelの専用ウィンドウを立ち上げることができました。

このウィンドウはフロントパネルやブロックダイアグラムとは独立しています。

ログイン時にはni.comのアカウントを入力する必要があります。

このログインにより、自分にNigelを使う権限があるか(ソフトウェアサービスプログラムへの加入有無など)を判断されていると思われます。

ログインしてしまえば、あとは他のAIサービスと似たような感じで、いわゆるチャット形式で質問を投げかけることができます。

質問する際には、どうやらEnterキーを押してしまうと質問が反映される(投稿されてしまう)ようで、日本語を入力する際に漢字を変換するのにEnterキーを押して変換を確定させるような入力の仕方をしている場合(かなりの方がそうされていると思いますが)には注意が必要です。

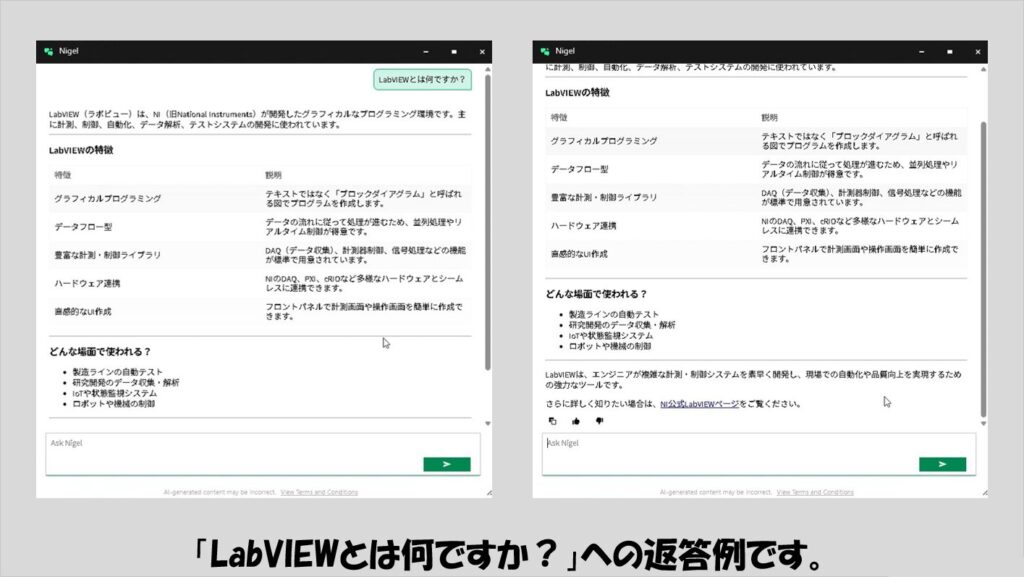

例えばLabVIEWとは何か、ということを質問すると以下のように返答がきました。

表形式でまとめたり参考リンクなども一緒に返答を得られます。

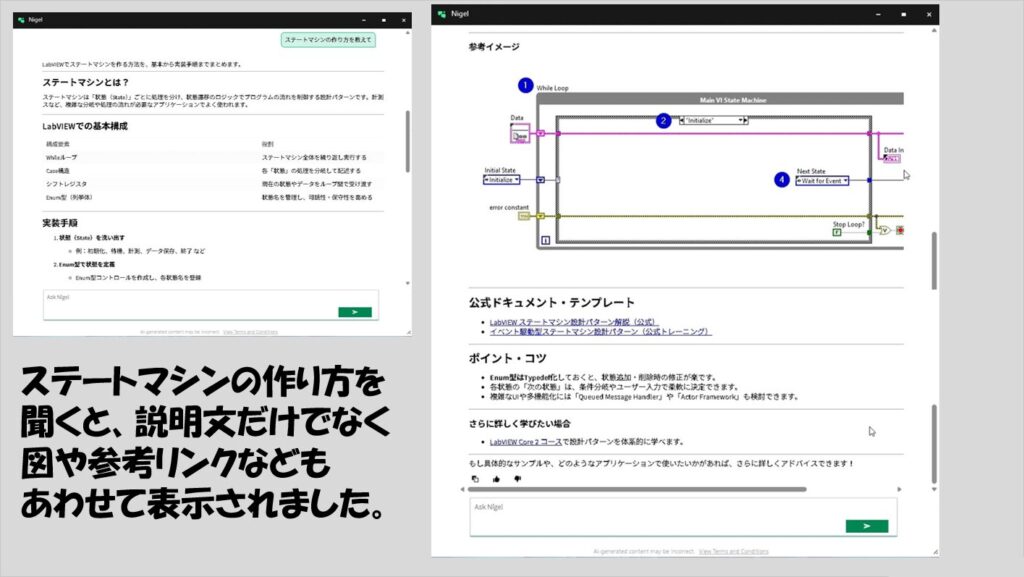

また、LabVIEWの設計に関すること、ステートマシンについても説明をしてもらいました。

こちらについても表形式での返答がありさらに参考となる図も表示されました。

文章だけの返答では理解しにくいような内容も図があることでイメージが付きやすくなるので、(返答が毎回正しければ)なかなか有用だと思います。

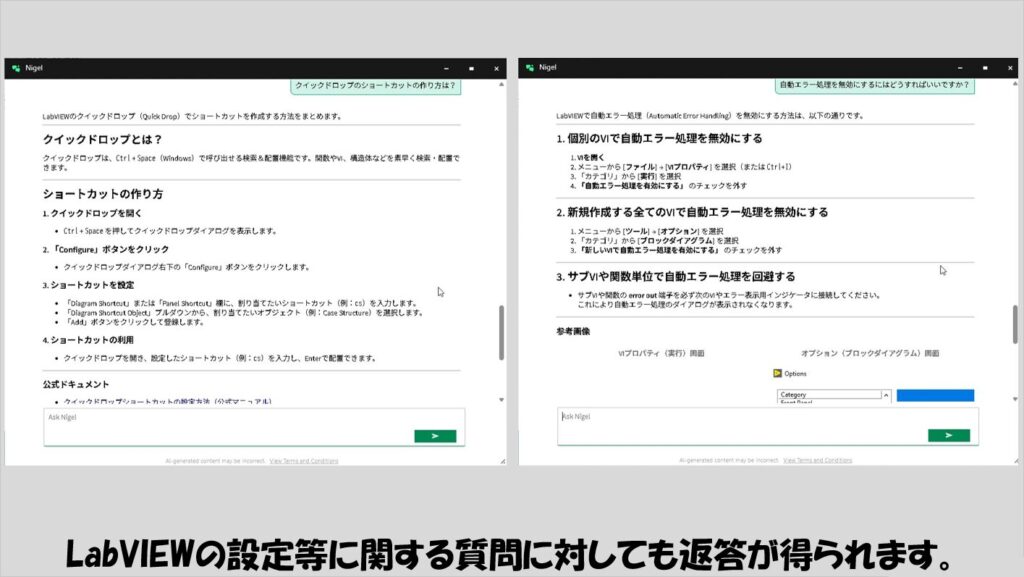

他に、LabVIEW特有の設定等についても返答が得られました。

これらのことはヘルプを見たりネットで調べればみつかるものとはいえ、LabVIEWの中で(他のアプリ等を開かずに)すばやく答えを探すのには便利だと思います。

また、Nigelへの質問については特定のサンプルの場所を知りたいなどと言った場合には検索バーで質問することでその内容にあったサンプルを見つけてくれる機能もあるようで、私のブログでよく使用している、ピクチャへ線などを引くためのサンプルについても検索することができました。

この検索結果からサンプルを実際に開くこともできます。

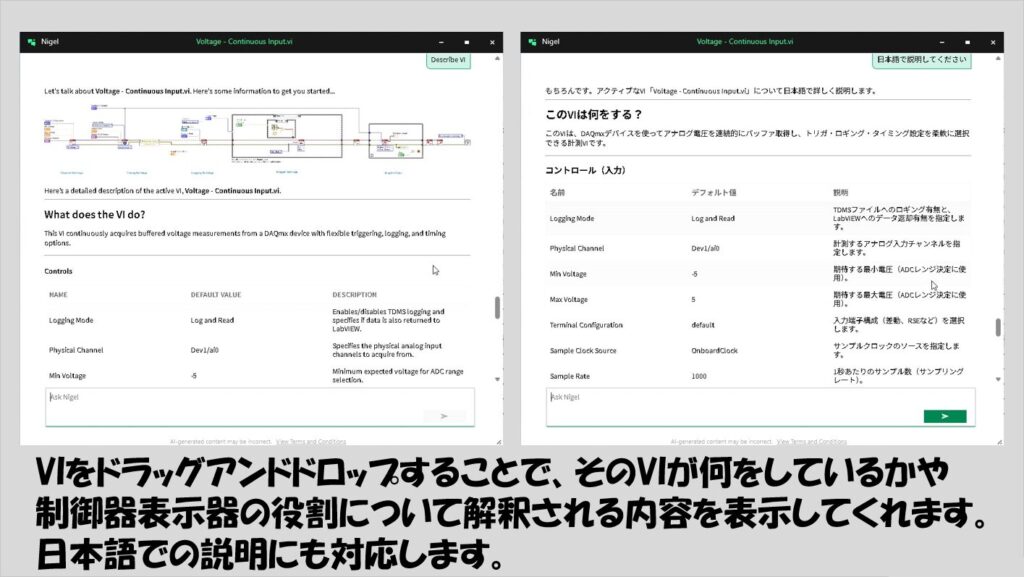

さらに、Nigelのウィンドウ上にVIをドラッグアンドドロップしてその内容を説明してもらう機能も試しました。

ドラッグアンドドロップした時点で投稿されてしまい、その時点では英語での返答となりますが、日本語で説明してくれと頼めば日本語で返答しなおしてくれました。

使ってみた感想

答えの内容の良しあしについては、今後進化を続けていくであろう機能なので現時点で特に評価をつけづらいと思っているのでここでは特に何も言いません。

ただAIサービスに対する一般的な考え方同様、「全ての返答をそのまま鵜呑みにする」ことは避けた方がいいと思います。

そもそも、他のAIサービスだって明らかなウソを返答として返してくれることもあるわけですし、少なくとも今のところは返答については「参考にする」程度の付き合い方になるかなと思います。

ただ、返答として図もあわせて表示してくれたり、VIの説明についてはブロックダイアグラムや制御器表示器の表もあわせて表示してくれるのはいいなと思いました。

ですが、返答の根拠として示されるリンクについてはリンク切れになっているものもあり、ここは改善されてほしいなと思うところです。

また、ロードマップとしてコード生成機能を今後追加するという点については、期待しつつ「正しく作ってほしいプログラムを伝えられるか」という、こちら側の腕も磨いておかないといけないと思います。

これもまた他のAIサービスと同様、プロンプトが大事で、同じことを聞くにも適切な聞き方があり、それによって返答の内容、質が変わることがあるだろうことから、LabVIEWの正しい用語の使い方などについては改めて個人個人のLabVIEWの基礎的な力が求められるように感じました。

本記事では、LabVIEWに搭載されたAIアドバイザであるNigelについて紹介しました。

まだ追加されてほやほやの機能であり、今後の進化、開発も積極的に行われるとのことですが、初心者の方から上級者まで幅広く使えてLabVIEWがより快適になるための改良がなされていくことを期待するばかりです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント